旧武汉的“妓女”是如何取缔的 [图]

来源:百度文库 编辑:超级军网 时间:2024/04/29 22:20:55

刚刚热播的电视剧《我的团长我的团》中,有个名叫小醉的女子,门前时常悬挂一块木牌,表明自己是个暗娼。在过去,这种暗地里出卖皮肉的妇女称为“暗娼”或“私娼”。如果在政府部门“上了户口”、交过“花捐”、并将卖淫作为职业、在专门的卖淫场所(妓院,文雅一点的说法是“青楼”)从事性服务的,则称为官妓、公娼、妓女。

武汉解放之初,曾有一段娼妓的畸形繁荣时期。对于这个相对敏感的群体,人民政府通过“严格限制、取缔妓院、打击暗娼”三步骤,历时6年,终于在1957年6月完成了禁娼工作。

市委党史研究室合办

·武汉解放秘史·

家住汉口车站路的胡玉珍(化名),个子小巧,慈眉善目,街坊邻居已经很少有人知道,她年轻时曾有过一段烟花女子的生涯。

13岁时,正是日军投降举国欢庆时,胡玉珍却因父死母病而被卖入汉口积庆里的一家妓院。她一直不肯接客,妓院老板看她又瘦又小,基本上是皮包骨,便决定多养她一段时间。15岁,在老板的终日打骂下,她不得不开门接客。她的老家在孝感,属于“本帮”(指由本省及武汉周边地区的妓女组成的帮派)。一般而言,嫖客对“本帮”妓女还比较友好。胡玉珍因为容貌清秀、身材娇小,而被称为“瘦马”。后来,她知道了,这个称呼是一种戏谑,甚至是污辱。

出道不久,有个青年军官在一夕之欢后,信誓旦旦要筹钱为她赎身。她也曾憧憬着这一刻尽快到来。可惜,这个军官没再回来。她事后打听,这个军官所在部队开上战场不久,即被解放军消灭,军官本人生死不明。一段可以算作初恋的情愫,也随之烟消云散。

17岁时,武汉解放了。望着群情激昂的行游人群,她也有过欣喜,不过,想到自己卖身十年的契约,她心中依然凄凉。

半年后,政府开始出台政策,对她所从事的这一“职业”进行限制。到妓院找乐子的嫖客,不时被公安人员找麻烦,如果是普通民众,就给予批评教育,如果是公务人员、军人,则当即扣押。这样一来,有胆子逛妓院的人大为减少。没有“生意”上门,妓院老板很着急,一直想“转行”,对手下这班“姑娘”的管制也略有松动。

1952年,胡玉珍参加了政府组织的“新生妇女”学习班。在干部们的帮助下,与老板说理、斗争,她的十年卖身契被解除。不久,经人介绍,她与在大智门火车站(现仅保留站房)做搬运工的黄陂人老蔡结为夫妻。

浴火之后方能得新生。,胡玉珍改名换姓,安心于室,先后与老蔡生育4个子女。在家庭最困难的时候,她宁可牵着大的,背着小的,到街道工厂打工,在家糊纸盒,靠双手换取一点微薄收入,也从没想过重操旧业。

上世纪二十年代至三十年代,武汉在经济上有过一个“黄金十年”,武汉的娼妓业也随之进入一个新的繁盛期。当时的国民政府虽然发起“新生活运动”,主张禁娼,但地方政府为了增加财政收入,往往是假堵、真放纵,甚至还进行“规范化”管理。

首先是“规定娼区”,划定妓院的营业地区,将妓女圈定于一定的区域内;然后“统一标识”:将妓院的名称统一称为“乐户”,白天,乐户门前须挂上统一制发的磁质白底蓝字的“乐户”标牌,晚上悬挂写有“乐户”的“门灯”,这就是所谓“红灯区”。对从业妓女,则要求胸佩“识别花”(相当于现在的“上岗证”),又定期检查其是否患有花柳病(性病)。这些“配套服务”做过之后,政府则名正言顺地征收“花捐”,包括乐户捐、旅馆寄居花捐、妓女执照费、乐户执照费等各种名目。妓女不只是泄欲工具,还成为出卖肉体的“纳税人”。

(感谢武汉市地方志办公室提供相关史料)

文/记者 金文兵

配图 /记者 蔡晓智

在封建社会时期,上至都城,下至郡县城镇,都有娼妓的存在,甚至还有“无妓不为市,娼多市亦荣”的流传。在一些大城市,妓女人数与当地人口的比例在1∶150—200之间。

武汉的妓女中,以籍贯和来源的不同,分成苏(州)帮、扬(州)帮、湘帮、本帮(湖北各县市)和杂帮(河南、四川等省市)。苏、扬帮最为吃香,杂帮主要为社会最下层提供性服务。按姿色、年龄,又划为5个档次,最高级的称为“堂子”,主要包括交际花、书寓名媛(走红妓女,行话称为“长三”);最下等的称为“门户”、“窑子”,多为体弱多病、年老色衰者。

妓女改造,是一个世界性的难题。难就难在娼妓本身,一方面,她们既是社会最底层的受害者,是灾难深重的弱女子,另一方面,长期的耳濡目染,她们又集纳了人世间的各种丑恶、污垢,成为堕落成性的游民。

从理论上说,多数妇女沦为娼妓是为生活所迫,只要社会能提供大量就业渠道与就业机会,使她们的生存得到保障,就会减少继续为娼的几率。但在实际中,心瘾难戒,通过相对简单的“肉体寻租”,在很短时间内就能获得比辛苦劳动更多的“报酬”,对一些好逸恶劳的女子来说,进了这个门,再回头很难。

为了吸引嫖客的眼球,武汉还不时举办“妓女大选”,而且做得比较“正规”,其红火程度一时也不亚于当今的各类选美。

每逢这种“花界选举”期间,一些小报会刊登选票,每张收取少量费用。而一个走红妓女,便会责成各自的熟客为其买票。有些大手笔的嫖客,为力挺中意的妓女,往往成包买入,称为“打包票”。这个评选过程则类似于科举考试,前三名依次是状元、榜眼、探花,以下便是翰林若干名。获得名次的妓女身价由此大涨,在青楼业中的地位也大幅提高。

于是,时人评价:“在选举制度尚未开始的辰光,能想出破天荒的选举方法,而应选的妓女,也能够拉客买票,实为后来运动选举的先声。”

北伐军占领武汉后,很多妇女,包括一部分青楼女子,迫切希望改变现状、强烈要求参加革命。1927年初,汉上名妓“金雅玉”等人投考武汉中央军校女生队,但因为身份问题未果,她们转而报名参加妇女干部培训班,结果也被轰走。于是,1927年3月8日,当时的国民政府迁都武汉,举行纪念三八国际妇女节大会,“金雅玉”等18名裸女冲进行游队伍,振臂高呼“打倒列强、打倒军阀、中国妇女解放万岁”等口号。这是中国女性真正意义上的裸奔,却引发了“共产共妻”的漫天谣言。

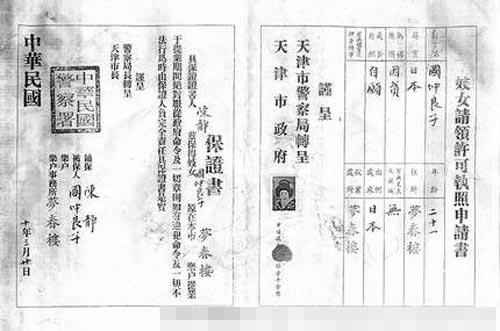

妓女的从业担保书

解放之初,武汉作为一个新兴的中央直辖市,市政府的主要精力放在恢复政治秩序和发展经济上,再加上随后的抗美援朝、镇反等重大政治事项,对妓院的管理一时还跟不上。又由于北京、上海等城市封闭妓院,一些妓女、歌女、舞女纷纷转至武汉“坐台”,使武汉出现一段持续约一年的娼妓畸形繁荣期,卖淫者一度高达5000人左右,一时泛滥成灾。

解放初期的禁娼方式,主要有急风骤雨式的“北京模式”,以及和风细雨式的“天津模式”。鉴于武汉当时娼妓人数多,情况复杂,问题严重,须待条件成熟后才能彻底取缔,武汉市政府援引了“天津模式”,提出了“严格限制,逐步缩小,准备条件,最后消灭”的改造方针,并于1951年作出了“斩断来源,管制老板,教育妓女,麻烦嫖客”的具体措施。

大病慢用药。当时的武汉公安总局采取了相应的比较平缓的限制措施,比如,制订了《关于目前对妓女管制问题》和《武汉市乐户妓女管理暂行办法》;要求乐户老板不得买卖和增加妓女、不准逼迫妓女当街拉客、不准乐户迁移;公安机关还采取了“麻烦嫖客”的办法,加强了对嫖客的登记与检查,致使许多嫖客因害怕暴露身份而不敢再光顾妓院。更重要的是组织各种学习班,教育、鼓励妓女从良、自谋正当职业、或帮助就业。

这样,到1952年8月,全市娼妓由5000人压缩至260多人,暗娼100余人。全面取缔娼妓制度、封闭全市妓院的条件业已成熟。当年9月11日凌晨,全市统一行动,封闭全市妓院,收容妓女279人,并全部集中到汉口滨江公园的武汉市妇女新生教养院(现汉口江滩粤汉码头附近)进行教育改造。

相比于胡玉珍的“提前离职”,年纪稍长的王贵珍(化名)作为一名教养院“学员”,全程经历了这场强制禁娼的运动。那一年她31岁,入行16年,身体已垮,患有性病,有吸大烟恶习。任凭管教干部如何苦口婆心,她抱定破罐子破摔的态度,你讲你的、我听我的。直到有一次,她的下身因淋病发作而痛痒难耐,其他学员担心会受到传染而不敢上前帮她。管教女干部闻讯,当即请来医生,使用当时完全依靠进口、价格昂贵的盘尼西林(青霉素)为她治疗,并安排病员伙食给她加强营养。这个原本出身农家的女子没有想到,原来真的有人在乎自己,真心关怀自己!她放声大哭。

经过9个月的学习和治疗,王贵珍治好了身体上的疾病,也改掉了好吃懒做、贪图享乐的毛病,进入一家工厂,开始自食其力。她再次热泪盈眶:自己这个旧社会的鬼,到了新社会,也有重新为人的机会呵!其他学员经过学习、治病、培养劳动观念、掌握谋生技能之后,也全部得到妥善安排。更为细心的是,公安部门并没有为这些妓女留下带有污点的档案,她们获得的是全新的社会身份。

公娼取缔后,暗娼又一度抬头。1954年元月,武汉开始“彻底解决暗娼问题”,一方面从源头上搜捕容留引诱妇女卖淫的头子和有罪恶活动的原妓院老板50余人,另一方面大行群众路线,收容一贯以卖淫为业的暗娼154人进行教育改造,对情节较轻、偶尔卖淫者,则交由居委会监督教育,有的安排就业,有的给予生活救济。

从1951年5月开始,至1957年6月,武汉市取缔娼妓战役取得完胜,在不长不短的6年时间里,这种“在中国延续三千多年、严重摧残妇女身心健康和尊严的罪恶渊薮”便从武汉的版图上消失。

怡春堂妓女的从业担保书,民国35年(1946年)

旧时妓女的税捐登记表

详情请看:http://cjmp.cnhan.com/whwb/html/2009-04/20/content_1394065.htm刚刚热播的电视剧《我的团长我的团》中,有个名叫小醉的女子,门前时常悬挂一块木牌,表明自己是个暗娼。在过去,这种暗地里出卖皮肉的妇女称为“暗娼”或“私娼”。如果在政府部门“上了户口”、交过“花捐”、并将卖淫作为职业、在专门的卖淫场所(妓院,文雅一点的说法是“青楼”)从事性服务的,则称为官妓、公娼、妓女。

武汉解放之初,曾有一段娼妓的畸形繁荣时期。对于这个相对敏感的群体,人民政府通过“严格限制、取缔妓院、打击暗娼”三步骤,历时6年,终于在1957年6月完成了禁娼工作。

市委党史研究室合办

·武汉解放秘史·

家住汉口车站路的胡玉珍(化名),个子小巧,慈眉善目,街坊邻居已经很少有人知道,她年轻时曾有过一段烟花女子的生涯。

13岁时,正是日军投降举国欢庆时,胡玉珍却因父死母病而被卖入汉口积庆里的一家妓院。她一直不肯接客,妓院老板看她又瘦又小,基本上是皮包骨,便决定多养她一段时间。15岁,在老板的终日打骂下,她不得不开门接客。她的老家在孝感,属于“本帮”(指由本省及武汉周边地区的妓女组成的帮派)。一般而言,嫖客对“本帮”妓女还比较友好。胡玉珍因为容貌清秀、身材娇小,而被称为“瘦马”。后来,她知道了,这个称呼是一种戏谑,甚至是污辱。

出道不久,有个青年军官在一夕之欢后,信誓旦旦要筹钱为她赎身。她也曾憧憬着这一刻尽快到来。可惜,这个军官没再回来。她事后打听,这个军官所在部队开上战场不久,即被解放军消灭,军官本人生死不明。一段可以算作初恋的情愫,也随之烟消云散。

17岁时,武汉解放了。望着群情激昂的行游人群,她也有过欣喜,不过,想到自己卖身十年的契约,她心中依然凄凉。

半年后,政府开始出台政策,对她所从事的这一“职业”进行限制。到妓院找乐子的嫖客,不时被公安人员找麻烦,如果是普通民众,就给予批评教育,如果是公务人员、军人,则当即扣押。这样一来,有胆子逛妓院的人大为减少。没有“生意”上门,妓院老板很着急,一直想“转行”,对手下这班“姑娘”的管制也略有松动。

1952年,胡玉珍参加了政府组织的“新生妇女”学习班。在干部们的帮助下,与老板说理、斗争,她的十年卖身契被解除。不久,经人介绍,她与在大智门火车站(现仅保留站房)做搬运工的黄陂人老蔡结为夫妻。

浴火之后方能得新生。,胡玉珍改名换姓,安心于室,先后与老蔡生育4个子女。在家庭最困难的时候,她宁可牵着大的,背着小的,到街道工厂打工,在家糊纸盒,靠双手换取一点微薄收入,也从没想过重操旧业。

上世纪二十年代至三十年代,武汉在经济上有过一个“黄金十年”,武汉的娼妓业也随之进入一个新的繁盛期。当时的国民政府虽然发起“新生活运动”,主张禁娼,但地方政府为了增加财政收入,往往是假堵、真放纵,甚至还进行“规范化”管理。

首先是“规定娼区”,划定妓院的营业地区,将妓女圈定于一定的区域内;然后“统一标识”:将妓院的名称统一称为“乐户”,白天,乐户门前须挂上统一制发的磁质白底蓝字的“乐户”标牌,晚上悬挂写有“乐户”的“门灯”,这就是所谓“红灯区”。对从业妓女,则要求胸佩“识别花”(相当于现在的“上岗证”),又定期检查其是否患有花柳病(性病)。这些“配套服务”做过之后,政府则名正言顺地征收“花捐”,包括乐户捐、旅馆寄居花捐、妓女执照费、乐户执照费等各种名目。妓女不只是泄欲工具,还成为出卖肉体的“纳税人”。

(感谢武汉市地方志办公室提供相关史料)

文/记者 金文兵

配图 /记者 蔡晓智

在封建社会时期,上至都城,下至郡县城镇,都有娼妓的存在,甚至还有“无妓不为市,娼多市亦荣”的流传。在一些大城市,妓女人数与当地人口的比例在1∶150—200之间。

武汉的妓女中,以籍贯和来源的不同,分成苏(州)帮、扬(州)帮、湘帮、本帮(湖北各县市)和杂帮(河南、四川等省市)。苏、扬帮最为吃香,杂帮主要为社会最下层提供性服务。按姿色、年龄,又划为5个档次,最高级的称为“堂子”,主要包括交际花、书寓名媛(走红妓女,行话称为“长三”);最下等的称为“门户”、“窑子”,多为体弱多病、年老色衰者。

妓女改造,是一个世界性的难题。难就难在娼妓本身,一方面,她们既是社会最底层的受害者,是灾难深重的弱女子,另一方面,长期的耳濡目染,她们又集纳了人世间的各种丑恶、污垢,成为堕落成性的游民。

从理论上说,多数妇女沦为娼妓是为生活所迫,只要社会能提供大量就业渠道与就业机会,使她们的生存得到保障,就会减少继续为娼的几率。但在实际中,心瘾难戒,通过相对简单的“肉体寻租”,在很短时间内就能获得比辛苦劳动更多的“报酬”,对一些好逸恶劳的女子来说,进了这个门,再回头很难。

为了吸引嫖客的眼球,武汉还不时举办“妓女大选”,而且做得比较“正规”,其红火程度一时也不亚于当今的各类选美。

每逢这种“花界选举”期间,一些小报会刊登选票,每张收取少量费用。而一个走红妓女,便会责成各自的熟客为其买票。有些大手笔的嫖客,为力挺中意的妓女,往往成包买入,称为“打包票”。这个评选过程则类似于科举考试,前三名依次是状元、榜眼、探花,以下便是翰林若干名。获得名次的妓女身价由此大涨,在青楼业中的地位也大幅提高。

于是,时人评价:“在选举制度尚未开始的辰光,能想出破天荒的选举方法,而应选的妓女,也能够拉客买票,实为后来运动选举的先声。”

北伐军占领武汉后,很多妇女,包括一部分青楼女子,迫切希望改变现状、强烈要求参加革命。1927年初,汉上名妓“金雅玉”等人投考武汉中央军校女生队,但因为身份问题未果,她们转而报名参加妇女干部培训班,结果也被轰走。于是,1927年3月8日,当时的国民政府迁都武汉,举行纪念三八国际妇女节大会,“金雅玉”等18名裸女冲进行游队伍,振臂高呼“打倒列强、打倒军阀、中国妇女解放万岁”等口号。这是中国女性真正意义上的裸奔,却引发了“共产共妻”的漫天谣言。

妓女的从业担保书

解放之初,武汉作为一个新兴的中央直辖市,市政府的主要精力放在恢复政治秩序和发展经济上,再加上随后的抗美援朝、镇反等重大政治事项,对妓院的管理一时还跟不上。又由于北京、上海等城市封闭妓院,一些妓女、歌女、舞女纷纷转至武汉“坐台”,使武汉出现一段持续约一年的娼妓畸形繁荣期,卖淫者一度高达5000人左右,一时泛滥成灾。

解放初期的禁娼方式,主要有急风骤雨式的“北京模式”,以及和风细雨式的“天津模式”。鉴于武汉当时娼妓人数多,情况复杂,问题严重,须待条件成熟后才能彻底取缔,武汉市政府援引了“天津模式”,提出了“严格限制,逐步缩小,准备条件,最后消灭”的改造方针,并于1951年作出了“斩断来源,管制老板,教育妓女,麻烦嫖客”的具体措施。

大病慢用药。当时的武汉公安总局采取了相应的比较平缓的限制措施,比如,制订了《关于目前对妓女管制问题》和《武汉市乐户妓女管理暂行办法》;要求乐户老板不得买卖和增加妓女、不准逼迫妓女当街拉客、不准乐户迁移;公安机关还采取了“麻烦嫖客”的办法,加强了对嫖客的登记与检查,致使许多嫖客因害怕暴露身份而不敢再光顾妓院。更重要的是组织各种学习班,教育、鼓励妓女从良、自谋正当职业、或帮助就业。

这样,到1952年8月,全市娼妓由5000人压缩至260多人,暗娼100余人。全面取缔娼妓制度、封闭全市妓院的条件业已成熟。当年9月11日凌晨,全市统一行动,封闭全市妓院,收容妓女279人,并全部集中到汉口滨江公园的武汉市妇女新生教养院(现汉口江滩粤汉码头附近)进行教育改造。

相比于胡玉珍的“提前离职”,年纪稍长的王贵珍(化名)作为一名教养院“学员”,全程经历了这场强制禁娼的运动。那一年她31岁,入行16年,身体已垮,患有性病,有吸大烟恶习。任凭管教干部如何苦口婆心,她抱定破罐子破摔的态度,你讲你的、我听我的。直到有一次,她的下身因淋病发作而痛痒难耐,其他学员担心会受到传染而不敢上前帮她。管教女干部闻讯,当即请来医生,使用当时完全依靠进口、价格昂贵的盘尼西林(青霉素)为她治疗,并安排病员伙食给她加强营养。这个原本出身农家的女子没有想到,原来真的有人在乎自己,真心关怀自己!她放声大哭。

经过9个月的学习和治疗,王贵珍治好了身体上的疾病,也改掉了好吃懒做、贪图享乐的毛病,进入一家工厂,开始自食其力。她再次热泪盈眶:自己这个旧社会的鬼,到了新社会,也有重新为人的机会呵!其他学员经过学习、治病、培养劳动观念、掌握谋生技能之后,也全部得到妥善安排。更为细心的是,公安部门并没有为这些妓女留下带有污点的档案,她们获得的是全新的社会身份。

公娼取缔后,暗娼又一度抬头。1954年元月,武汉开始“彻底解决暗娼问题”,一方面从源头上搜捕容留引诱妇女卖淫的头子和有罪恶活动的原妓院老板50余人,另一方面大行群众路线,收容一贯以卖淫为业的暗娼154人进行教育改造,对情节较轻、偶尔卖淫者,则交由居委会监督教育,有的安排就业,有的给予生活救济。

从1951年5月开始,至1957年6月,武汉市取缔娼妓战役取得完胜,在不长不短的6年时间里,这种“在中国延续三千多年、严重摧残妇女身心健康和尊严的罪恶渊薮”便从武汉的版图上消失。

怡春堂妓女的从业担保书,民国35年(1946年)

旧时妓女的税捐登记表

详情请看:http://cjmp.cnhan.com/whwb/html/2009-04/20/content_1394065.htm

武汉解放之初,曾有一段娼妓的畸形繁荣时期。对于这个相对敏感的群体,人民政府通过“严格限制、取缔妓院、打击暗娼”三步骤,历时6年,终于在1957年6月完成了禁娼工作。

市委党史研究室合办

·武汉解放秘史·

家住汉口车站路的胡玉珍(化名),个子小巧,慈眉善目,街坊邻居已经很少有人知道,她年轻时曾有过一段烟花女子的生涯。

13岁时,正是日军投降举国欢庆时,胡玉珍却因父死母病而被卖入汉口积庆里的一家妓院。她一直不肯接客,妓院老板看她又瘦又小,基本上是皮包骨,便决定多养她一段时间。15岁,在老板的终日打骂下,她不得不开门接客。她的老家在孝感,属于“本帮”(指由本省及武汉周边地区的妓女组成的帮派)。一般而言,嫖客对“本帮”妓女还比较友好。胡玉珍因为容貌清秀、身材娇小,而被称为“瘦马”。后来,她知道了,这个称呼是一种戏谑,甚至是污辱。

出道不久,有个青年军官在一夕之欢后,信誓旦旦要筹钱为她赎身。她也曾憧憬着这一刻尽快到来。可惜,这个军官没再回来。她事后打听,这个军官所在部队开上战场不久,即被解放军消灭,军官本人生死不明。一段可以算作初恋的情愫,也随之烟消云散。

17岁时,武汉解放了。望着群情激昂的行游人群,她也有过欣喜,不过,想到自己卖身十年的契约,她心中依然凄凉。

半年后,政府开始出台政策,对她所从事的这一“职业”进行限制。到妓院找乐子的嫖客,不时被公安人员找麻烦,如果是普通民众,就给予批评教育,如果是公务人员、军人,则当即扣押。这样一来,有胆子逛妓院的人大为减少。没有“生意”上门,妓院老板很着急,一直想“转行”,对手下这班“姑娘”的管制也略有松动。

1952年,胡玉珍参加了政府组织的“新生妇女”学习班。在干部们的帮助下,与老板说理、斗争,她的十年卖身契被解除。不久,经人介绍,她与在大智门火车站(现仅保留站房)做搬运工的黄陂人老蔡结为夫妻。

浴火之后方能得新生。,胡玉珍改名换姓,安心于室,先后与老蔡生育4个子女。在家庭最困难的时候,她宁可牵着大的,背着小的,到街道工厂打工,在家糊纸盒,靠双手换取一点微薄收入,也从没想过重操旧业。

上世纪二十年代至三十年代,武汉在经济上有过一个“黄金十年”,武汉的娼妓业也随之进入一个新的繁盛期。当时的国民政府虽然发起“新生活运动”,主张禁娼,但地方政府为了增加财政收入,往往是假堵、真放纵,甚至还进行“规范化”管理。

首先是“规定娼区”,划定妓院的营业地区,将妓女圈定于一定的区域内;然后“统一标识”:将妓院的名称统一称为“乐户”,白天,乐户门前须挂上统一制发的磁质白底蓝字的“乐户”标牌,晚上悬挂写有“乐户”的“门灯”,这就是所谓“红灯区”。对从业妓女,则要求胸佩“识别花”(相当于现在的“上岗证”),又定期检查其是否患有花柳病(性病)。这些“配套服务”做过之后,政府则名正言顺地征收“花捐”,包括乐户捐、旅馆寄居花捐、妓女执照费、乐户执照费等各种名目。妓女不只是泄欲工具,还成为出卖肉体的“纳税人”。

(感谢武汉市地方志办公室提供相关史料)

文/记者 金文兵

配图 /记者 蔡晓智

在封建社会时期,上至都城,下至郡县城镇,都有娼妓的存在,甚至还有“无妓不为市,娼多市亦荣”的流传。在一些大城市,妓女人数与当地人口的比例在1∶150—200之间。

武汉的妓女中,以籍贯和来源的不同,分成苏(州)帮、扬(州)帮、湘帮、本帮(湖北各县市)和杂帮(河南、四川等省市)。苏、扬帮最为吃香,杂帮主要为社会最下层提供性服务。按姿色、年龄,又划为5个档次,最高级的称为“堂子”,主要包括交际花、书寓名媛(走红妓女,行话称为“长三”);最下等的称为“门户”、“窑子”,多为体弱多病、年老色衰者。

妓女改造,是一个世界性的难题。难就难在娼妓本身,一方面,她们既是社会最底层的受害者,是灾难深重的弱女子,另一方面,长期的耳濡目染,她们又集纳了人世间的各种丑恶、污垢,成为堕落成性的游民。

从理论上说,多数妇女沦为娼妓是为生活所迫,只要社会能提供大量就业渠道与就业机会,使她们的生存得到保障,就会减少继续为娼的几率。但在实际中,心瘾难戒,通过相对简单的“肉体寻租”,在很短时间内就能获得比辛苦劳动更多的“报酬”,对一些好逸恶劳的女子来说,进了这个门,再回头很难。

为了吸引嫖客的眼球,武汉还不时举办“妓女大选”,而且做得比较“正规”,其红火程度一时也不亚于当今的各类选美。

每逢这种“花界选举”期间,一些小报会刊登选票,每张收取少量费用。而一个走红妓女,便会责成各自的熟客为其买票。有些大手笔的嫖客,为力挺中意的妓女,往往成包买入,称为“打包票”。这个评选过程则类似于科举考试,前三名依次是状元、榜眼、探花,以下便是翰林若干名。获得名次的妓女身价由此大涨,在青楼业中的地位也大幅提高。

于是,时人评价:“在选举制度尚未开始的辰光,能想出破天荒的选举方法,而应选的妓女,也能够拉客买票,实为后来运动选举的先声。”

北伐军占领武汉后,很多妇女,包括一部分青楼女子,迫切希望改变现状、强烈要求参加革命。1927年初,汉上名妓“金雅玉”等人投考武汉中央军校女生队,但因为身份问题未果,她们转而报名参加妇女干部培训班,结果也被轰走。于是,1927年3月8日,当时的国民政府迁都武汉,举行纪念三八国际妇女节大会,“金雅玉”等18名裸女冲进行游队伍,振臂高呼“打倒列强、打倒军阀、中国妇女解放万岁”等口号。这是中国女性真正意义上的裸奔,却引发了“共产共妻”的漫天谣言。

妓女的从业担保书

解放之初,武汉作为一个新兴的中央直辖市,市政府的主要精力放在恢复政治秩序和发展经济上,再加上随后的抗美援朝、镇反等重大政治事项,对妓院的管理一时还跟不上。又由于北京、上海等城市封闭妓院,一些妓女、歌女、舞女纷纷转至武汉“坐台”,使武汉出现一段持续约一年的娼妓畸形繁荣期,卖淫者一度高达5000人左右,一时泛滥成灾。

解放初期的禁娼方式,主要有急风骤雨式的“北京模式”,以及和风细雨式的“天津模式”。鉴于武汉当时娼妓人数多,情况复杂,问题严重,须待条件成熟后才能彻底取缔,武汉市政府援引了“天津模式”,提出了“严格限制,逐步缩小,准备条件,最后消灭”的改造方针,并于1951年作出了“斩断来源,管制老板,教育妓女,麻烦嫖客”的具体措施。

大病慢用药。当时的武汉公安总局采取了相应的比较平缓的限制措施,比如,制订了《关于目前对妓女管制问题》和《武汉市乐户妓女管理暂行办法》;要求乐户老板不得买卖和增加妓女、不准逼迫妓女当街拉客、不准乐户迁移;公安机关还采取了“麻烦嫖客”的办法,加强了对嫖客的登记与检查,致使许多嫖客因害怕暴露身份而不敢再光顾妓院。更重要的是组织各种学习班,教育、鼓励妓女从良、自谋正当职业、或帮助就业。

这样,到1952年8月,全市娼妓由5000人压缩至260多人,暗娼100余人。全面取缔娼妓制度、封闭全市妓院的条件业已成熟。当年9月11日凌晨,全市统一行动,封闭全市妓院,收容妓女279人,并全部集中到汉口滨江公园的武汉市妇女新生教养院(现汉口江滩粤汉码头附近)进行教育改造。

相比于胡玉珍的“提前离职”,年纪稍长的王贵珍(化名)作为一名教养院“学员”,全程经历了这场强制禁娼的运动。那一年她31岁,入行16年,身体已垮,患有性病,有吸大烟恶习。任凭管教干部如何苦口婆心,她抱定破罐子破摔的态度,你讲你的、我听我的。直到有一次,她的下身因淋病发作而痛痒难耐,其他学员担心会受到传染而不敢上前帮她。管教女干部闻讯,当即请来医生,使用当时完全依靠进口、价格昂贵的盘尼西林(青霉素)为她治疗,并安排病员伙食给她加强营养。这个原本出身农家的女子没有想到,原来真的有人在乎自己,真心关怀自己!她放声大哭。

经过9个月的学习和治疗,王贵珍治好了身体上的疾病,也改掉了好吃懒做、贪图享乐的毛病,进入一家工厂,开始自食其力。她再次热泪盈眶:自己这个旧社会的鬼,到了新社会,也有重新为人的机会呵!其他学员经过学习、治病、培养劳动观念、掌握谋生技能之后,也全部得到妥善安排。更为细心的是,公安部门并没有为这些妓女留下带有污点的档案,她们获得的是全新的社会身份。

公娼取缔后,暗娼又一度抬头。1954年元月,武汉开始“彻底解决暗娼问题”,一方面从源头上搜捕容留引诱妇女卖淫的头子和有罪恶活动的原妓院老板50余人,另一方面大行群众路线,收容一贯以卖淫为业的暗娼154人进行教育改造,对情节较轻、偶尔卖淫者,则交由居委会监督教育,有的安排就业,有的给予生活救济。

从1951年5月开始,至1957年6月,武汉市取缔娼妓战役取得完胜,在不长不短的6年时间里,这种“在中国延续三千多年、严重摧残妇女身心健康和尊严的罪恶渊薮”便从武汉的版图上消失。

怡春堂妓女的从业担保书,民国35年(1946年)

旧时妓女的税捐登记表

详情请看:http://cjmp.cnhan.com/whwb/html/2009-04/20/content_1394065.htm刚刚热播的电视剧《我的团长我的团》中,有个名叫小醉的女子,门前时常悬挂一块木牌,表明自己是个暗娼。在过去,这种暗地里出卖皮肉的妇女称为“暗娼”或“私娼”。如果在政府部门“上了户口”、交过“花捐”、并将卖淫作为职业、在专门的卖淫场所(妓院,文雅一点的说法是“青楼”)从事性服务的,则称为官妓、公娼、妓女。

武汉解放之初,曾有一段娼妓的畸形繁荣时期。对于这个相对敏感的群体,人民政府通过“严格限制、取缔妓院、打击暗娼”三步骤,历时6年,终于在1957年6月完成了禁娼工作。

市委党史研究室合办

·武汉解放秘史·

家住汉口车站路的胡玉珍(化名),个子小巧,慈眉善目,街坊邻居已经很少有人知道,她年轻时曾有过一段烟花女子的生涯。

13岁时,正是日军投降举国欢庆时,胡玉珍却因父死母病而被卖入汉口积庆里的一家妓院。她一直不肯接客,妓院老板看她又瘦又小,基本上是皮包骨,便决定多养她一段时间。15岁,在老板的终日打骂下,她不得不开门接客。她的老家在孝感,属于“本帮”(指由本省及武汉周边地区的妓女组成的帮派)。一般而言,嫖客对“本帮”妓女还比较友好。胡玉珍因为容貌清秀、身材娇小,而被称为“瘦马”。后来,她知道了,这个称呼是一种戏谑,甚至是污辱。

出道不久,有个青年军官在一夕之欢后,信誓旦旦要筹钱为她赎身。她也曾憧憬着这一刻尽快到来。可惜,这个军官没再回来。她事后打听,这个军官所在部队开上战场不久,即被解放军消灭,军官本人生死不明。一段可以算作初恋的情愫,也随之烟消云散。

17岁时,武汉解放了。望着群情激昂的行游人群,她也有过欣喜,不过,想到自己卖身十年的契约,她心中依然凄凉。

半年后,政府开始出台政策,对她所从事的这一“职业”进行限制。到妓院找乐子的嫖客,不时被公安人员找麻烦,如果是普通民众,就给予批评教育,如果是公务人员、军人,则当即扣押。这样一来,有胆子逛妓院的人大为减少。没有“生意”上门,妓院老板很着急,一直想“转行”,对手下这班“姑娘”的管制也略有松动。

1952年,胡玉珍参加了政府组织的“新生妇女”学习班。在干部们的帮助下,与老板说理、斗争,她的十年卖身契被解除。不久,经人介绍,她与在大智门火车站(现仅保留站房)做搬运工的黄陂人老蔡结为夫妻。

浴火之后方能得新生。,胡玉珍改名换姓,安心于室,先后与老蔡生育4个子女。在家庭最困难的时候,她宁可牵着大的,背着小的,到街道工厂打工,在家糊纸盒,靠双手换取一点微薄收入,也从没想过重操旧业。

上世纪二十年代至三十年代,武汉在经济上有过一个“黄金十年”,武汉的娼妓业也随之进入一个新的繁盛期。当时的国民政府虽然发起“新生活运动”,主张禁娼,但地方政府为了增加财政收入,往往是假堵、真放纵,甚至还进行“规范化”管理。

首先是“规定娼区”,划定妓院的营业地区,将妓女圈定于一定的区域内;然后“统一标识”:将妓院的名称统一称为“乐户”,白天,乐户门前须挂上统一制发的磁质白底蓝字的“乐户”标牌,晚上悬挂写有“乐户”的“门灯”,这就是所谓“红灯区”。对从业妓女,则要求胸佩“识别花”(相当于现在的“上岗证”),又定期检查其是否患有花柳病(性病)。这些“配套服务”做过之后,政府则名正言顺地征收“花捐”,包括乐户捐、旅馆寄居花捐、妓女执照费、乐户执照费等各种名目。妓女不只是泄欲工具,还成为出卖肉体的“纳税人”。

(感谢武汉市地方志办公室提供相关史料)

文/记者 金文兵

配图 /记者 蔡晓智

在封建社会时期,上至都城,下至郡县城镇,都有娼妓的存在,甚至还有“无妓不为市,娼多市亦荣”的流传。在一些大城市,妓女人数与当地人口的比例在1∶150—200之间。

武汉的妓女中,以籍贯和来源的不同,分成苏(州)帮、扬(州)帮、湘帮、本帮(湖北各县市)和杂帮(河南、四川等省市)。苏、扬帮最为吃香,杂帮主要为社会最下层提供性服务。按姿色、年龄,又划为5个档次,最高级的称为“堂子”,主要包括交际花、书寓名媛(走红妓女,行话称为“长三”);最下等的称为“门户”、“窑子”,多为体弱多病、年老色衰者。

妓女改造,是一个世界性的难题。难就难在娼妓本身,一方面,她们既是社会最底层的受害者,是灾难深重的弱女子,另一方面,长期的耳濡目染,她们又集纳了人世间的各种丑恶、污垢,成为堕落成性的游民。

从理论上说,多数妇女沦为娼妓是为生活所迫,只要社会能提供大量就业渠道与就业机会,使她们的生存得到保障,就会减少继续为娼的几率。但在实际中,心瘾难戒,通过相对简单的“肉体寻租”,在很短时间内就能获得比辛苦劳动更多的“报酬”,对一些好逸恶劳的女子来说,进了这个门,再回头很难。

为了吸引嫖客的眼球,武汉还不时举办“妓女大选”,而且做得比较“正规”,其红火程度一时也不亚于当今的各类选美。

每逢这种“花界选举”期间,一些小报会刊登选票,每张收取少量费用。而一个走红妓女,便会责成各自的熟客为其买票。有些大手笔的嫖客,为力挺中意的妓女,往往成包买入,称为“打包票”。这个评选过程则类似于科举考试,前三名依次是状元、榜眼、探花,以下便是翰林若干名。获得名次的妓女身价由此大涨,在青楼业中的地位也大幅提高。

于是,时人评价:“在选举制度尚未开始的辰光,能想出破天荒的选举方法,而应选的妓女,也能够拉客买票,实为后来运动选举的先声。”

北伐军占领武汉后,很多妇女,包括一部分青楼女子,迫切希望改变现状、强烈要求参加革命。1927年初,汉上名妓“金雅玉”等人投考武汉中央军校女生队,但因为身份问题未果,她们转而报名参加妇女干部培训班,结果也被轰走。于是,1927年3月8日,当时的国民政府迁都武汉,举行纪念三八国际妇女节大会,“金雅玉”等18名裸女冲进行游队伍,振臂高呼“打倒列强、打倒军阀、中国妇女解放万岁”等口号。这是中国女性真正意义上的裸奔,却引发了“共产共妻”的漫天谣言。

妓女的从业担保书

解放之初,武汉作为一个新兴的中央直辖市,市政府的主要精力放在恢复政治秩序和发展经济上,再加上随后的抗美援朝、镇反等重大政治事项,对妓院的管理一时还跟不上。又由于北京、上海等城市封闭妓院,一些妓女、歌女、舞女纷纷转至武汉“坐台”,使武汉出现一段持续约一年的娼妓畸形繁荣期,卖淫者一度高达5000人左右,一时泛滥成灾。

解放初期的禁娼方式,主要有急风骤雨式的“北京模式”,以及和风细雨式的“天津模式”。鉴于武汉当时娼妓人数多,情况复杂,问题严重,须待条件成熟后才能彻底取缔,武汉市政府援引了“天津模式”,提出了“严格限制,逐步缩小,准备条件,最后消灭”的改造方针,并于1951年作出了“斩断来源,管制老板,教育妓女,麻烦嫖客”的具体措施。

大病慢用药。当时的武汉公安总局采取了相应的比较平缓的限制措施,比如,制订了《关于目前对妓女管制问题》和《武汉市乐户妓女管理暂行办法》;要求乐户老板不得买卖和增加妓女、不准逼迫妓女当街拉客、不准乐户迁移;公安机关还采取了“麻烦嫖客”的办法,加强了对嫖客的登记与检查,致使许多嫖客因害怕暴露身份而不敢再光顾妓院。更重要的是组织各种学习班,教育、鼓励妓女从良、自谋正当职业、或帮助就业。

这样,到1952年8月,全市娼妓由5000人压缩至260多人,暗娼100余人。全面取缔娼妓制度、封闭全市妓院的条件业已成熟。当年9月11日凌晨,全市统一行动,封闭全市妓院,收容妓女279人,并全部集中到汉口滨江公园的武汉市妇女新生教养院(现汉口江滩粤汉码头附近)进行教育改造。

相比于胡玉珍的“提前离职”,年纪稍长的王贵珍(化名)作为一名教养院“学员”,全程经历了这场强制禁娼的运动。那一年她31岁,入行16年,身体已垮,患有性病,有吸大烟恶习。任凭管教干部如何苦口婆心,她抱定破罐子破摔的态度,你讲你的、我听我的。直到有一次,她的下身因淋病发作而痛痒难耐,其他学员担心会受到传染而不敢上前帮她。管教女干部闻讯,当即请来医生,使用当时完全依靠进口、价格昂贵的盘尼西林(青霉素)为她治疗,并安排病员伙食给她加强营养。这个原本出身农家的女子没有想到,原来真的有人在乎自己,真心关怀自己!她放声大哭。

经过9个月的学习和治疗,王贵珍治好了身体上的疾病,也改掉了好吃懒做、贪图享乐的毛病,进入一家工厂,开始自食其力。她再次热泪盈眶:自己这个旧社会的鬼,到了新社会,也有重新为人的机会呵!其他学员经过学习、治病、培养劳动观念、掌握谋生技能之后,也全部得到妥善安排。更为细心的是,公安部门并没有为这些妓女留下带有污点的档案,她们获得的是全新的社会身份。

公娼取缔后,暗娼又一度抬头。1954年元月,武汉开始“彻底解决暗娼问题”,一方面从源头上搜捕容留引诱妇女卖淫的头子和有罪恶活动的原妓院老板50余人,另一方面大行群众路线,收容一贯以卖淫为业的暗娼154人进行教育改造,对情节较轻、偶尔卖淫者,则交由居委会监督教育,有的安排就业,有的给予生活救济。

从1951年5月开始,至1957年6月,武汉市取缔娼妓战役取得完胜,在不长不短的6年时间里,这种“在中国延续三千多年、严重摧残妇女身心健康和尊严的罪恶渊薮”便从武汉的版图上消失。

怡春堂妓女的从业担保书,民国35年(1946年)

旧时妓女的税捐登记表

详情请看:http://cjmp.cnhan.com/whwb/html/2009-04/20/content_1394065.htm

刚刚热播的电视剧《我的团长我的团》中,有个名叫小醉的女子,门前时常悬挂一块木牌,表明自己是个暗娼。在过去,这种暗地里出卖皮肉的妇女称为“暗娼”或“私娼”。如果在政府部门“上了户口”、交过“花捐”、并将卖淫作为职业、在专门的卖淫场所(妓院,文雅一点的说法是“青楼”)从事性服务的,则称为官妓、公娼、妓女。

武汉解放之初,曾有一段娼妓的畸形繁荣时期。对于这个相对敏感的群体,人民政府通过“严格限制、取缔妓院、打击暗娼”三步骤,历时6年,终于在1957年6月完成了禁娼工作。

市委党史研究室合办

·武汉解放秘史·

家住汉口车站路的胡玉珍(化名),个子小巧,慈眉善目,街坊邻居已经很少有人知道,她年轻时曾有过一段烟花女子的生涯。

13岁时,正是日军投降举国欢庆时,胡玉珍却因父死母病而被卖入汉口积庆里的一家妓院。她一直不肯接客,妓院老板看她又瘦又小,基本上是皮包骨,便决定多养她一段时间。15岁,在老板的终日打骂下,她不得不开门接客。她的老家在孝感,属于“本帮”(指由本省及武汉周边地区的妓女组成的帮派)。一般而言,嫖客对“本帮”妓女还比较友好。胡玉珍因为容貌清秀、身材娇小,而被称为“瘦马”。后来,她知道了,这个称呼是一种戏谑,甚至是污辱。

出道不久,有个青年军官在一夕之欢后,信誓旦旦要筹钱为她赎身。她也曾憧憬着这一刻尽快到来。可惜,这个军官没再回来。她事后打听,这个军官所在部队开上战场不久,即被解放军消灭,军官本人生死不明。一段可以算作初恋的情愫,也随之烟消云散。

17岁时,武汉解放了。望着群情激昂的行游人群,她也有过欣喜,不过,想到自己卖身十年的契约,她心中依然凄凉。

半年后,政府开始出台政策,对她所从事的这一“职业”进行限制。到妓院找乐子的嫖客,不时被公安人员找麻烦,如果是普通民众,就给予批评教育,如果是公务人员、军人,则当即扣押。这样一来,有胆子逛妓院的人大为减少。没有“生意”上门,妓院老板很着急,一直想“转行”,对手下这班“姑娘”的管制也略有松动。

1952年,胡玉珍参加了政府组织的“新生妇女”学习班。在干部们的帮助下,与老板说理、斗争,她的十年卖身契被解除。不久,经人介绍,她与在大智门火车站(现仅保留站房)做搬运工的黄陂人老蔡结为夫妻。

浴火之后方能得新生。,胡玉珍改名换姓,安心于室,先后与老蔡生育4个子女。在家庭最困难的时候,她宁可牵着大的,背着小的,到街道工厂打工,在家糊纸盒,靠双手换取一点微薄收入,也从没想过重操旧业。

上世纪二十年代至三十年代,武汉在经济上有过一个“黄金十年”,武汉的娼妓业也随之进入一个新的繁盛期。当时的国民政府虽然发起“新生活运动”,主张禁娼,但地方政府为了增加财政收入,往往是假堵、真放纵,甚至还进行“规范化”管理。

首先是“规定娼区”,划定妓院的营业地区,将妓女圈定于一定的区域内;然后“统一标识”:将妓院的名称统一称为“乐户”,白天,乐户门前须挂上统一制发的磁质白底蓝字的“乐户”标牌,晚上悬挂写有“乐户”的“门灯”,这就是所谓“红灯区”。对从业妓女,则要求胸佩“识别花”(相当于现在的“上岗证”),又定期检查其是否患有花柳病(性病)。这些“配套服务”做过之后,政府则名正言顺地征收“花捐”,包括乐户捐、旅馆寄居花捐、妓女执照费、乐户执照费等各种名目。妓女不只是泄欲工具,还成为出卖肉体的“纳税人”。

(感谢武汉市地方志办公室提供相关史料)

文/记者 金文兵

配图 /记者 蔡晓智

在封建社会时期,上至都城,下至郡县城镇,都有娼妓的存在,甚至还有“无妓不为市,娼多市亦荣”的流传。在一些大城市,妓女人数与当地人口的比例在1∶150—200之间。

武汉的妓女中,以籍贯和来源的不同,分成苏(州)帮、扬(州)帮、湘帮、本帮(湖北各县市)和杂帮(河南、四川等省市)。苏、扬帮最为吃香,杂帮主要为社会最下层提供性服务。按姿色、年龄,又划为5个档次,最高级的称为“堂子”,主要包括交际花、书寓名媛(走红妓女,行话称为“长三”);最下等的称为“门户”、“窑子”,多为体弱多病、年老色衰者。

妓女改造,是一个世界性的难题。难就难在娼妓本身,一方面,她们既是社会最底层的受害者,是灾难深重的弱女子,另一方面,长期的耳濡目染,她们又集纳了人世间的各种丑恶、污垢,成为堕落成性的游民。

妓女执照申请书,民国36年(1947年)

旧时妓女的税捐登记表

从理论上说,多数妇女沦为娼妓是为生活所迫,只要社会能提供大量就业渠道与就业机会,使她们的生存得到保障,就会减少继续为娼的几率。但在实际中,心瘾难戒,通过相对简单的“肉体寻租”,在很短时间内就能获得比辛苦劳动更多的“报酬”,对一些好逸恶劳的女子来说,进了这个门,再回头很难。

为了吸引嫖客的眼球,武汉还不时举办“妓女大选”,而且做得比较“正规”,其红火程度一时也不亚于当今的各类选美。

每逢这种“花界选举”期间,一些小报会刊登选票,每张收取少量费用。而一个走红妓女,便会责成各自的熟客为其买票。有些大手笔的嫖客,为力挺中意的妓女,往往成包买入,称为“打包票”。这个评选过程则类似于科举考试,前三名依次是状元、榜眼、探花,以下便是翰林若干名。获得名次的妓女身价由此大涨,在青楼业中的地位也大幅提高。

于是,时人评价:“在选举制度尚未开始的辰光,能想出破天荒的选举方法,而应选的妓女,也能够拉客买票,实为后来运动选举的先声。”

北伐军占领武汉后,很多妇女,包括一部分青楼女子,迫切希望改变现状、强烈要求参加革命。1927年初,汉上名妓“金雅玉”等人投考武汉中央军校女生队,但因为身份问题未果,她们转而报名参加妇女干部培训班,结果也被轰走。于是,1927年3月8日,当时的国民政府迁都武汉,举行纪念三八国际妇女节大会,“金雅玉”等18名裸女冲进行游队伍,振臂高呼“打倒列强、打倒军阀、中国妇女解放万岁”等口号。这是中国女性真正意义上的裸奔,却引发了“共产共妻”的漫天谣言。

怡春堂妓女的从业担保书,民国35年(1946年)

解放之初,武汉作为一个新兴的中央直辖市,市政府的主要精力放在恢复政治秩序和发展经济上,再加上随后的抗美援朝、镇反等重大政治事项,对妓院的管理一时还跟不上。又由于北京、上海等城市封闭妓院,一些妓女、歌女、舞女纷纷转至武汉“坐台”,使武汉出现一段持续约一年的娼妓畸形繁荣期,卖淫者一度高达5000人左右,一时泛滥成灾。

解放初期的禁娼方式,主要有急风骤雨式的“北京模式”,以及和风细雨式的“天津模式”。鉴于武汉当时娼妓人数多,情况复杂,问题严重,须待条件成熟后才能彻底取缔,武汉市政府援引了“天津模式”,提出了“严格限制,逐步缩小,准备条件,最后消灭”的改造方针,并于1951年作出了“斩断来源,管制老板,教育妓女,麻烦嫖客”的具体措施。

大病慢用药。当时的武汉公安总局采取了相应的比较平缓的限制措施,比如,制订了《关于目前对妓女管制问题》和《武汉市乐户妓女管理暂行办法》;要求乐户老板不得买卖和增加妓女、不准逼迫妓女当街拉客、不准乐户迁移;公安机关还采取了“麻烦嫖客”的办法,加强了对嫖客的登记与检查,致使许多嫖客因害怕暴露身份而不敢再光顾妓院。更重要的是组织各种学习班,教育、鼓励妓女从良、自谋正当职业、或帮助就业。

这样,到1952年8月,全市娼妓由5000人压缩至260多人,暗娼100余人。全面取缔娼妓制度、封闭全市妓院的条件业已成熟。当年9月11日凌晨,全市统一行动,封闭全市妓院,收容妓女279人,并全部集中到汉口滨江公园的武汉市妇女新生教养院(现汉口江滩粤汉码头附近)进行教育改造。

相比于胡玉珍的“提前离职”,年纪稍长的王贵珍(化名)作为一名教养院“学员”,全程经历了这场强制禁娼的运动。那一年她31岁,入行16年,身体已垮,患有性病,有吸大烟恶习。任凭管教干部如何苦口婆心,她抱定破罐子破摔的态度,你讲你的、我听我的。直到有一次,她的下身因淋病发作而痛痒难耐,其他学员担心会受到传染而不敢上前帮她。管教女干部闻讯,当即请来医生,使用当时完全依靠进口、价格昂贵的盘尼西林(青霉素)为她治疗,并安排病员伙食给她加强营养。这个原本出身农家的女子没有想到,原来真的有人在乎自己,真心关怀自己!她放声大哭。

经过9个月的学习和治疗,王贵珍治好了身体上的疾病,也改掉了好吃懒做、贪图享乐的毛病,进入一家工厂,开始自食其力。她再次热泪盈眶:自己这个旧社会的鬼,到了新社会,也有重新为人的机会呵!其他学员经过学习、治病、培养劳动观念、掌握谋生技能之后,也全部得到妥善安排。更为细心的是,公安部门并没有为这些妓女留下带有污点的档案,她们获得的是全新的社会身份。

公娼取缔后,暗娼又一度抬头。1954年元月,武汉开始“彻底解决暗娼问题”,一方面从源头上搜捕容留引诱妇女卖淫的头子和有罪恶活动的原妓院老板50余人,另一方面大行群众路线,收容一贯以卖淫为业的暗娼154人进行教育改造,对情节较轻、偶尔卖淫者,则交由居委会监督教育,有的安排就业,有的给予生活救济。

从1951年5月开始,至1957年6月,武汉市取缔娼妓战役取得完胜,在不长不短的6年时间里,这种“在中国延续三千多年、严重摧残妇女身心健康和尊严的罪恶渊薮”便从武汉的版图上消失。

妓院转让合同。所有权转换需知会警察署等政府部门。

详情请看:http://cjmp.cnhan.com/whwb/html/2009-04/20/content_1394065.htm